– Les cavernes pulmonaires

Les cavernes ne sont pas spécifiques, mais elles sont fréquentes dans le cas de la tuberculose.

– Pas spécifiques non plus

Concernant la spécificité, il y a des cavernes ou cavités dans d’autres cas. Donc, là encore, il ne s’agit pas de symptômes spécifiques.

Ce qu’il faut savoir, c’est que les cavernes pulmonaires sont appelées autrement dans le cas d’autres affections que la tuberculose. On appelle ça des abcès pulmonaires (ici).

La présence de multiples excavations égales ou inférieures à un centimètre au sein d’un foyer d’alvéolite définit la pneumonie nécrosante ; au-delà d’un centimètre, on parle d’abcès.

On peut lire ici :

« L’abcès du poumon désigne une cavité remplie de plus à l’intérieur d’un des deux poumons. Ceci est le résultat d’une infection d’une partie du tissu pulmonaire à la suite d’une affection telle qu’une pneumonie ou une tuberculose. Les germes c’est-à-dire les microbes proviennent soit d’une infection otorhinolaryngologique comme une sinusite soit directement du sang lui-même faisant suite à une septicémie c’est-à-dire d’une infection généralisée de l’organisme.

L’abcès du poumon se voit essentiellement chez les personnes dénutris, intoxiquées par l’alcool ou par une drogue quelconque. L’utilisation massive des antibiotiques a fait diminuer le nombre et la gravité des abcès du poumon. »

Sur Doctissimo (concernant les abcès pulmonaires) :

« Diagnostic différentiel

La recherche d’une tuberculose pulmonaire, d’un cancer bronchopulmonaire, d’un corps étranger, d’une mycose… est impérative. »

Sur le site de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie, on a :

Images cavitaires pulmonaires multiples à parois épaisses

Causes fréquentes

- Abcès multiples

- Tuberculose ou mycobactéries atypiques

- Métastases

Causes moins fréquentes ou rares

- Mycoses

- Kystes hydatiques

- Abcès amibiens

- Paragonimiose

- Bulles d’emphysème infectées

- Infarctus

- Pneumoconioses (masses de fibrose)

- Polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante

- Granulomatose de Wegener, Maladie de Behçet

Sur le site de l’université de Montpellier (page 66) :

• Etiologies des syndromes cavitaires:

-Abcès

-Tuberculose

-Cancer excavé

Alors, il est vrai que les cavités pulmonaires tuberculeuses sont supposées spéciales. Elles contiennent du caséum sur les bords (et encore, celui-ci peut s’être éliminé tout seul). Seulement, à la radio, ça ne se voit pas. Donc, on peut en réalité être en face de n’importe quel type de cavité, ça n’a la plupart du temps aucune importance pour le diagnostic final.

C’est ce qui est dit ici. Les radios de la tuberculose ne sont pas spécifiques :

« Il va falloir à nouveau apprendre à y penser constamment et réapprendre que la tuberculose est le plus grand imitateur radiologique : capable de ressembler à quasiment toutes les autres affections pulmonaires.

Elle dispute ce qualificatif à la sarcoïdose.

Pourtant, il existe plusieurs « aspects » radiologiques hautement suggestifs toujours présents dans la mémoire collective de la vieille génération des radiologistes. »

Ici, on a (sur la tuberculose bien sûr) :

« 3.3. RADIOLOGIE

Radiographie de face (± profil) (Scanner thoracique éventuellement).

“IL N’Y A PAS DE SPECIFICITE ABSOLUE DES IMAGES RADIOLOGIQUES”, mais des aspects très évocateurs. »

Toutefois, les cavernes en question ont une autre caractéristique, qui est censée être spécifique de la tuberculose. Ce sont des cavernes caséeuses. C’est-à-dire que du caséum s’y est formé (le caséum étant de la peau morte accumulée ayant une consistance ressemblant à du fromage). En fait, quand la caverne est formée, il semble qu’il y ait deux possibilités : le caséum a été complètement éliminé, ou il en reste sur les bords de la cavité.

Mais déjà, les nécroses caséeuses ne sont pas complètement spécifiques de la tuberculose

Par exemple, on a ça sur medix :

« B – Avec Necrose caseeuse (lésions granulomateuses épithélioïdes et gigantocellulaires caséo-folliculaires et caséo-fibreuses) :

La nécrose caséeuse est très caractéristique, pratiquement «spécifique» de la tuberculose en Europe.

Cependant une nécrose de type caséeux peut s’observer avec d’autres agents pathogènes :

• mycose, en particulier l’histoplasmose fréquente sur le continent américain dont les lésions sont similaires à celles de la tuberculose ;

• autre mycobactérie : BCG, M. avium…;

• syphilis tertiaire aujourd’hui exceptionnelle. «

Donc déjà, hors d’Europe, il semble que ça ne soit pas spécifique. Ce qui déjà en dit long sur la réelle spécificité de la chose. Et en Europe, on peut l’observer dans le cas de mycoses, d’autres mycobactéries, ou d’une syphilis tertiaire. Donc, ça n’est pas spécifique.

Et par ailleurs, on ne sait pas trop quand du caséum est encore visible au pourtour d’une caverne. Il ne semble pas qu’on ait des statistiques sur le sujet.

Le problème, c’est qu’on ne peut pas déterminer si une caverne est caséeuse à la radio. Donc, impossible d’avoir des statistiques par ce biais là. Les scanners (qui sont des radios plus perfectionnées) sont censés permettre de le faire. Seulement, on en fait très rarement. Et d’ailleurs, rien ne dit que ce qui apparait à l’image soit vraiment du caséum. Ça pourrait juste être une inflammation autour de la cavité.

Il est vrai qu’on peut faire des biopsies de la paroi des poumons et voir s’il y a du caséum. Mais un prélèvement à cet endroit va être très rare apparemment. C’est ce qu’on peut lire dans « Gérontologie pour le praticien » de Joël Belmin (2003, p.307) :

« Dans certains cas, le diagnostic de tuberculose passe par l’étude histologique de tissus biopsiés, lorsque le germe n’a pas pu être isolé à partir d’un prélèvement biologique : biopsie bronchique, biopsie pleurale en cas de pleurésie tuberculeuse, biopsie osseuse de lésions évocatrices guidée par une technique radiologique, ….

Plus rarement, il est nécessaire de recourir à la biopsie transbronchique d’adénopathie ou de masse pulmonaire par endoscopie bronchique ou encore à la biopsie pulmonaire transpariétale. L’examen histologique des tissus recherche la présence de granulomes épithélioïdes à cellules géantes, accompagnées de nécrose caséeuse. Bien que cet aspect ne soit pas spécifique, il est très évocateur d’une tuberculose. Un fragment de tissu biopsé peut aussi faire l’objet d’un examen bactériologique avec mise en culture, à condition que la technique de prélèvement l’ait prévu. »

Donc, déjà, seulement de temps à autre, on va faire une biopsie. Et dans ce cas qui n’arrive que de temps à autre, on va faire relativement rarement une biopsie des tissus pulmonaires à l’endroit où se situe une cavité. Donc, c’est vraiment rarement qu’on va faire une chose pareille.

Surtout que si on fait la biopsie dans les tissus pulmonaires, c’est parce qu’on n’a pas trouvé de germes lors du test des crachats. Chose qui ne pose pas tellement de problème pour le diagnostic, puisque la radio et le test d’intradermoréaction (IDR) suffisent aux médecins dans plein de cas. Pour que le médecin se décide à faire une biopsie, il faut que la radio soit positive, mais que le test IDR et le test des crachats soient négatifs ; mais malgré tout que le médecin soupçonne très fortement une tuberculose. Situation qui ne va arriver que très très rarement. Comme il y a plein d’autres diagnostics possibles dans les pays occidentaux, si on ne trouve pas de germe par la technique la plus facile (test des crachats), on va généralement s’orienter vers autre chose. Il faudra vraiment que la personne fasse partie d’une catégorie très à risque pour que le médecin s’obstine à vérifier qu’il s’agit bien d’une tuberculose. En fait, les biopsies doivent être faites essentiellement pour les tuberculoses ailleurs qu’au poumon. Mais pour les tuberculoses pulmonaires, on a tellement confiance dans le test des crachats ou l’IDR, qu’on ne va quasiment jamais faire de biopsie des cavités.

Et dans les pays pauvres genre Afrique ou Amérique du sud, Inde, etc.., (c’est-à-dire là où il y a 90 % des cas), il est clair qu’un tel examen ne sera pratiquement jamais réalisé. Déjà, la plupart du temps, ça sera simplement au vu des symptômes cliniques qu’on fera un diagnostic de tuberculose. Et lors des rares cas où le patient aura la chance d’être soumis à des tests biologiques, ceux-ci ne reposeront que sur l’examen des crachats (et sans aucune mise en culture) ou sur l’intradermoréaction. Donc, déjà rien qu’une radio sera très rare. Alors une biopsie, il ne faut même pas y penser.

Donc, dans les pays riche, on se contente la plupart du temps d’une radio plus une identification du bacille dans les crachats, éventuellement après culture. Eventuellement, on va faire une biopsie, mais quasiment jamais dans le poumon lui-même.

Et forcément, la théorie est toujours vérifiée avec cette méthode de la biopsie. Si on trouve des germes et du caséum, c’est la tuberculose. Mais si on ne trouve pas de caséum et pas de germes, on va dire que c’est autre chose que la tuberculose. Si on trouve des germes mais pas de caséum, c’est une tuberculose, mais la caverne a été complètement vidée de son caséum. Si on trouve du caséum mais pas de germes, on dira que c’est peut-être autre chose ou alors une ancienne tuberculose qui s’est guérie toute seule. Comme le diagnostic repose alors uniquement sur la biopsie, on peut dire ce qu’on veut.

Donc, ce qui se passe en fait, c’est que cette histoire de caséum est surtout théorique. On a trouvé lors d’autopsie des cas avec des poumons contenant du caséum. Et ensuite, on a généralisé et théorisé qu’un pourcentage non précisé (mais élevé probablement) de cavernes se formaient avec du caséum. Mais a priori, on n’a pas cherché particulièrement à faire des statistiques sur le sujet. On ne sait pas vraiment quelle proportion des cavernes sont formées sans caséum, et quelle proportion n’a plus de caséum parce que celui-ci a été évacué naturellement. Et le seul outil (la biopsie) permettant de dire si une caverne est encore caséeuse est très rarement utilisé. Donc, l’idée que les cavernes sont caséeuses est essentiellement théorique.

Dans la pratique, les médecins se contentent juste de déterminer s’il y a cavité ou non (et autres lésions). Le fait de détecter s’il y a du caséum ne les intéresse pas particulièrement.

Donc, les cavernes ne sont pas spécifiques de la tuberculose.

– Fréquence des cavernes

Par contre, si les cavernes ne sont pas spécifiques, c’est apparemment fréquent quand on en cherche.

Par exemple, ici (page 13), ont été analysés une cinquantaine de cas de tuberculose chez des jeunes. Chez ceux de 12 ans, il y a 5 % de cavernes pulmonaires, et il y en a 36 % chez ceux de 18 ans.

Ici, on trouve ça :

« Notre étude s’est déroulée du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003 au service de pneumologie de l’hôpital Jamot de Yaoundé. Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive qui a porté sur 302 malades tuberculeux (toutes formes confondues). Étaient inclus dans l’étude, les patients âgés de 15 ans et plus, n’ayant pas reçu de traitement spécifique depuis le début de la symptomatologie, possédant tous les examens nécessaires permettant de classer dans l’une ou l’autre des formes de tuberculose, et ayant donné leur consentement pour participer à l’étude.

… Sur les 302 patients qui constituaient l’échantillon, 157 soit 52% étaient des hommes et 145 (48%) étaient des femmes. La moyenne d’âge de la population générale était de 35 ans. Les « sans emploi fixe » était le groupe socioprofessionnel le plus important et représentait 42,4% de la population.

… Les cavernes étaient le type de lésions pulmonaires le plus fréquent (48,7% des cas). Elles étaient plus souvent retrouvées chez les séronégatifs que chez les séropositifs. La différence de fréquence de caverne entre les deux étaient statistiquement significative (P=0,025).

3,0% des tuberculeux pulmonaires ont présenté une image thoracique normale. »

Ici, on a ça :

« Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective de 112 radiographies pulmonaires de malades tuberculeux dont 81 séropositifs et 31 séronégatifs pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il s’agit de malades hospitalisés de Novembre 1988 à Novembre 1989 dans le Département de Médecine Interne du Centre Hospitalier Universitaire de Kamengé.

Les anomalies constatées chez les séropositifs sont, par ordre décroissant, des opacités réticulo-nodulaires bilatérales et extensives (55 sur 81 soit 67,9 %), des opacités micronodulaires diffuses type miliaire (26 sur 81 soit 32 %), des cavernes (19 sur 81 soit 23 %), des opacités réticulo-nodulaires localisées (16 sur 81 soit 19,7 %), des opacités réticulo-nodulaires unilatérales extensives (10 sur 81 soit 12,3 %), des pleurésies (9 sur 81 soit 6,1 %). Le nombre élevé de cavernes retrouvé dans notre étude est en contradiction avec les données de la littérature où cette lésion est rarement décrite chez l’immunodéprimé.

… Les cavernes sont retrouvées avec une fréquence comparable dans les deux groupes de malades «

Bref, ça a l’air de varier entre 30 et 50 %. Cela dit, pratiquement tous les cas présentés ici viennent d’études faites en Afrique (sauf le premier, mais 94 % des sujets venaient de pays étrangers). Donc, c’est peut-être un biais. Par ailleurs, il est dit que près de 95 % des tuberculeux présentent des lésions pulmonaires sur les radios.

Donc, la fréquence des cavernes et des lésions indique quand même que les tuberculeux ont souvent des problèmes pulmonaires réels. Alors que ce que je dis au début de l’article laisse penser qu’en fait, la plupart n’ont rien aux poumons (de nos jours) et que c’est simplement des problèmes de faible taux de cortisol ou d’effets des opiacés qu’ils subissent. Donc, des effets normalement temporaires. Et en tout cas n’ayant pas d’effets physiques destructifs sur les poumons. Donc, comme on peut penser a priori que les gens n’ont pas de raisons particulières d’avoir des lésions et cavernes pulmonaires, le fait qu’il y en ait lors de la tuberculose indique quand même qu’il y a un problème, que les gens sont vraiment en mauvaise santé, qu’il y a un truc particulier chez ces gens-là. Et ça, ça entre en contradiction avec ce que j’ai dit au début.

Ca n’entre pas complètement en contradiction, puisque je dis que dans 50 % des cas, ça touche des groupes de gens déjà mal en point, et que je n’exclus bien évidemment pas la possibilité que certaines personnes aient des symptômes à cause de lésions pulmonaires. Mais quand même, je dis que le pourcentage de gens ayant des lésions est faible ; alors que les chiffres officiels disent le contraire.

Donc, ce qu’on imagine quand on lit que disons 95 % des malades de la tuberculose présentent des lésions (dont un bon nombre vont être des cavernes), c’est que ces gens ont eu des symptômes de la tuberculose, sont allés consulter pour ça. Là, on leur a fait un test microbien qui a clairement montré qu’ils étaient atteints, et qu’enfin, on leur a fait une radio, qui a clairement montré qu’ils avaient des lésions pulmonaires. Donc, par exemple, sur 1000 personnes ayant consulté pour des problèmes pulmonaires, 100 étaient positives au test microbien, et sur ces 100, 95 avaient des lésions pulmonaires. Ce qui montrerait alors bien qu’effectivement, il y a un lien fort entre avoir des symptômes cliniques visibles (toux, amaigrissement) + être positif au test microbien et avoir par ailleurs des lésions pulmonaires.

Mais en fait :

1) on ne fait pas de radio dans les pays pauvres. Donc, on ne sait rien de la réelle présence de cavernes, et plus généralement de lésions pulmonaires concernant les pays pauvres. Or, c’est là que se concentrent 90 ou 95 % des cas. Donc, si on faisait des radios systématiquement, ça serait moins facile, en raison du nombre de cas supposés, d’obtenir un grand nombre de gens présentant des lésions pulmonaires

Il est confirmé ici que dans les pays à forte prévalence de la tuberculose (Afrique, Asie), il n’y a généralement pas besoin de radio :

« Dans des pays à forte prévalence, la méthode ayant le meilleur rapport coût-efficacité pour dépister, parmi ces cas suspects, les cas de tuberculose, consiste à examiner au microscope les frottis d’expectoration. Lorsque le frottis est positif, le malade est dit atteint de TBP à frottis positif. Il faut alors le notifier auprès de l’officier de district en charge de la tuberculose et commencer le traitement. La radiographie thoracique n’est pas nécessaire la plupart du temps. »

Donc voilà, dans les pays pauvres, la plupart du temps, on ne fait pas la radio. Et en plus, ici, il parle du fait que ce soit nécessaire. Mais même quand c’est nécessaire, on n’a la plupart du temps pas les moyens de la faire. On va probablement se contenter des symptômes cliniques, et au mieux, d’un test microbien des expectorations ou d’un test intra dermo réaction (IDR). Donc, la fréquence à laquelle on fait des radios doit être proche de zéro.

Donc dans ces pays là, on peut inventer un maximum de cas de tuberculeux. Alors que s’il y avait vérification de la réalité des cas, on en trouverait énormément moins.

Et du coup, ça invalide 90 % des cas. Et au final, ceux en lesquels on peut se fier sont les cas peu nombreux des pays riches. Or, s’ils sont peu nombreux, c’est d’autant plus facile de trouver des cas avec des lésions aux poumons.

Alors effectivement, comme on l’a vu plus haut, il y a des études faites dans des pays pauvres qui montrent que les lésions pulmonaires sont fréquentes. Mais là, la façon dont sont menées ses études fait qu’on tombe dans le problème numéro deux.

2) Dans les pays riches, quand quelqu’un vient consulter pour un problème persistant de toux et de fièvre, on fait la radio avant de faire le test microbien.

C’est ce qu’on peut voir Ici (p20) concernant la procédure standard pour étudier un cas. Et dans le même document, page 14, on peut lire concernant les examens bactériologiques des expectorations : « Ils doivent être systématiquement effectués en présence d’une RX (radio aux rayons X) suspecte ainsi que chez tout patient à risque de tuberculose dont la clinique est fortement évocatrice de la maladie même si la RX est normale ou peu contributive« . Donc, les examens bactériologiques doivent être effectués après la radio aux rayons X.

Et c’est parfaitement normal. En effet, un problème pulmonaire peut être dû à beaucoup d’autres causes que la tuberculose. Donc, ce genre de signe clinique peut amener à plein de diagnostics différents. Comme par ailleurs la tuberculose est devenue extrêmement rare, on ne va pas s’amuser à faire passer un test microbien de tuberculose à chaque personne qui a des problèmes pulmonaires (même si elle fait partie d’une catégorie à risque). Ca couterait beaucoup trop cher pour le nombre de personnes potentiellement concernées. Les problèmes, ce sont surtout les cancers, les pneumonies, les emphysèmes, les embolies pulmonaires, les pneumothorax, etc… Donc, on fait passer une radio d’abord afin d’orienter le diagnostic dans tel ou tel sens par la suite. Et c’est vraiment si la radio fait penser à une tuberculose qu’on fait passer un test microbien.

Et c’est vrai même pour les catégories à risque. Même si la tuberculose est plus fréquente chez eux que dans les autres catégories de la population, ça reste juste une possibilité parmi d’autres. Donc, vu la multiplicité des causes possibles de problèmes pulmonaires, là aussi, il est plus intéressant de leur faire passer une radio d’abord.

Donc, on fait la radio en premier, non pas parce que c’est plus précis ou non dans le cas de la tuberculose, mais parce que ça permet de détecter un large spectre de maladies pulmonaires, puis d’orienter le diagnostic vers 3 ou 4 maladies possibles. Et c’est seulement à ce moment-là qu’on fait des tests plus approfondis sur ces 3 ou 4 maladies. Alors que sinon, il faudrait faire des tests pour 25 maladies différentes. Ça ne serait clairement pas économique.

C’est un élément capital, puisqu’avec cette manière de faire, on obtient forcément près de 100 % de tuberculeux présentant des lésions à la radio. En effet, ça signifie qu’on ne retient que les gens chez qui on a détecté d’abord des lésions pulmonaires.

D’une façon générale, le test réalisé en premier donne forcément près de 100 % de positifs à ce test au final, puisque c’est sur les positifs à ce test que sont faits les autres tests. Ils forment la base des autres tests.

On pourrait rajouter n’importe quel critère d’ailleurs. Si on définit arbitrairement qu’il y a 100 % de roux chez les tuberculeux, il suffit de sélectionner uniquement des roux au départ, et on est sûr au final d’avoir 100 % de roux chez les tuberculeux.

Si on faisait la radio après le test microbien, le résultat serait complètement différent. En effet, la radio réagit très peu souvent positive. Supposons qu’on teste environ 1 million de personnes par an. On obtient au final environ 5000 cas de tuberculose. Alors c’est vrai que la radio voit trop de monde. Ici (page 16), on nous dit qu’au final, environ seulement 25 % des radios positives sont confirmées comme étant celles de tuberculeux après réalisation du test microbien. C’est pour ça qu’on considère que les radios sont peu spécifiques de la tuberculose. Ça veut dire que les radios ont initialement compté 4 fois trop de cas de tuberculose par rapport au résultat final, soit 20.000 cas. Ca augmente le nombre de cas. Mais quand même, au final, le pourcentage de positifs à la radio est très faible puisqu’elles sont considérées positives seulement 2 % du temps (20.000 sur 1 million).

Maintenant renversons l’ordre de réalisation des tests. Si on faisait la radio après le test microbien, on n’aurait donc que 2 % des tuberculeux qui auraient des radios considérées comme positives. Peut-être un peu plus, en considérant que les médecins seraient plus enclins à voir des cas de tuberculose dans les radios en question. Mais supposant qu’ils restent raisonnables, ça ne ferait pas tellement plus de 5 %. Donc, on n’aurait plus que 2 ou 5 % de tuberculeux présentant des lésions aux radios, et pas 95 %. Ça changerait tout évidemment. La version officielle serait complètement invalidée sur ce point. D’où la nécessité de faire la radio avant le test microbien pour maintenir l’idée que 95 % des tuberculeux ont des lésions pulmonaires.

Pourquoi est-ce important pour l’orthodoxie médicale d’avoir 95 % de personnes présentant des lésions ? Parce qu’il semble que cette histoire de lésions et de cavernes vienne du début du 19ème siècle, et a servi à autonomiser la maladie, à lui donner des caractéristiques spécifiques, alors que sinon, elle n’en avait pas particulièrement. Donc, les lésions étaient essentielles au 19ème siècle. Et ensuite, il a fallu assumer l’héritage. On ne pouvait pas dire tout d’un coup, au début du 20ème siècle, que les lésions pulmonaires, qui étaient considérées affecter au moins 90 % des tuberculeux jusque-là, n’affectaient en fait que 2 ou 3 % d’entre eux. En utilisant ce tour de passe-passe statistique, on arrivait à maintenir la version officielle.

Au passage, si les radios ne représentent pas 100 % des tuberculeux, c’est tout simplement parce que dans certains cas, on utilise d’autres méthodes de diagnostic sans la radio (l’intradermoréaction surtout) ou qu’on peut faire un autre test bien que la personne soit négative à la radio.

Le lecteur attentif se demandera pourquoi en inversant l’ordre des tests, on obtient 2 % de tuberculeux positifs à la radio, alors que quand la radio est faite en premier, le test microbien ne représente pas 25 % des tuberculeux, mais 100 %. En fait, ici, la question est : si le test microbien est fait en premier, pourquoi considère-t-on que les négatifs à la radio font quand même partie des tuberculeux ?

La raison en est que la radio est une condition qui n’est ni nécessaire, ni suffisante pour faire un diagnostic de tuberculose (vu que c’est un test peu spécifique). Alors que le test microbien des crachats, quand il est fait avec la radio, est une condition nécessaire et suffisante. Et ça, ça change tout.

Parce que si on fait le test microbien d’abord alors, comme il est suffisant pour déclarer une personne tuberculeuse, tous les cas détectés positifs à ce test sont considérés comme des cas de tuberculose. Et tous les cas diagnostiqués par la suite (ici, à la radio) resteront des cas de tuberculose. Les cas négatifs à la radio ne seront pas considérés comme non tuberculeux. Ils seront simplement considérés comme des cas de tuberculose sans lésions. Le second test (la radio) ne va pas permettre d’exclure d’autres cas du diagnostic de tuberculose. On retient au final ceux qui sont positifs au test microbien et qui sont positifs à la radio, mais aussi ceux qui sont positifs au test microbien et négatifs à la radio.

Alors que si on fait la radio d’abord, comme ce n’est pas une condition suffisante pour déclarer une personne tuberculeuse et que le test microbien en est une, on exclut à la fin les cas négatifs au test microbien. Les cas positifs à la radio et au test microbien sont considérés comme tuberculeux, mais ceux qui sont positifs à la radio et négatifs au test microbien ne sont pas considérés comme tuberculeux. Donc, on a forcément 100 % des tuberculeux qui ont réagi positif au test microbien.

Un autre problème pour l’orthodoxie est que si on mettait le test microbien d’abord, comme il réagit beaucoup plus souvent positif que la radio, on aurait beaucoup plus de cas de tuberculose. En effet, comme vu plus haut, 25 % des personnes positives à la radio réagissent positif au test microbien. Donc, on peut penser que le test microbien réagit positif environ 25 % du temps chez des personnes ayant de la toux. Du coup, en le faisant en premier, sur les 1 million de personnes testées, on aurait 250.000 positifs à la tuberculose au lieu des 5.000 actuels. Légèrement gênant dans les pays riches supposés pratiquement libérés de la tuberculose grâce à la vaccination et aux antibiotiques. Donc, pour cette raison aussi, il est crucial de faire la radio avant le test microbien.

Alors, on pourrait diminuer la réactivité du test microbien, pour faire en sorte que seulement 0,5 % par exemple des gens réagissent positif. On obtiendrait alors toujours 5.000 tuberculeux en France. Mais on n’aurait toujours plus que 2,5 % de positifs à la radio, très loin des 90-95 % actuels. Et le premier problème resterait non résolu. Et puis, ça n’est pas forcément évident de réduire aussi drastiquement la réactivité en question.

Dans les pays pauvres, on peut faire le test microbien d’abord, puisqu’on considère qu’il y a dans les 5 à 10 % de tuberculeux. Et il n’y a même pas besoin de diminuer la sensibilité du test microbien. En effet, comme il y a beaucoup de tuberculeux, il y en a proportionnellement moins avec de la toux. Du coup, beaucoup sont diagnostiqués par d’autres méthodes (cliniques essentiellement). Donc, comme l’impact du test microbien est moins grand, on peut garder les 25 % de réactions positives. Si seulement 10 ou 20 % des gens sont diagnostiqués avec le test microbien, 25 % de positifs n’auront pas un impact très importante dans le compte final. Et bien sûr, la plupart du temps, il n’y a pas de radio de faite après le test microbien dans ces pays. Donc, le problème du faible nombre de tuberculeux avec des radios positives si ce test est fait en second n’apparait pas.

Bref, si 95 % des tuberculeux présentent des lésions pulmonaires à la radio, c’est déjà essentiellement à cause de la méthode de sélection des cas.

3) Evidemment, le point précédent implique qu’on teste beaucoup de monde. Et justement, c’est le cas. On teste beaucoup plus de gens que les simples personnes faisant partie d’un groupe à risque et qui ont des symptômes. D’une part on fait du dépistage de masse sur les populations supposées à risque (migrants, et plus ou moins SDF et prisonniers). Et par ailleurs, on teste en masse les personnes âgées pour la simple raison que les maladies pulmonaires sont fréquentes dans cette catégorie d’âge. Tout ça permet de tester des tonnes de gens, et du coup, d’avoir des tonnes de cas potentiels. Comme ça forcément, c’est facile de trouver quelques milliers de personnes à mettre dans la case tuberculose.

C’est ce qu’on peut constater sur Medinfos :

« Dans 30% des cas, la découverte d’une tuberculose est le fait d’un dépistage systématique. Ces patients présentent le plus souvent une symptomatologie négligée en rapport avec la tuberculose. Ailleurs, c’est l’analyse d’une radiographie pulmonaire pratiquée pour une autre raison qui fait le diagnostic. »

Donc, 30 % des cas viennent d’un dépistage systématique et un certain pourcentage d’autres cas vient de l’analyse d’une radiographie pour une raison autre que la tuberculose. On va voir un peu plus loin qu’à Genève, pour trouver 31 cas, on a testé près de 5000 personnes (sur 5 ans). Donc, un rapport d’environ 160 personnes testées pour une personne trouvée. Avec 5000 cas français, dont 2500 sont issus de l’immigration (celles sur lesquelles ont fait un dépistage systématique), ça veut dire qu’on a testé 400.000 personnes. Et concernant les personnes âgées, il y a des centaines de milliers de radios des poumons, voir même des millions qui sont faites chaque années. Donc, avec autant de personnes testées, ça n’est pas difficile de trouver quelques milliers de cas avec des radios suspectes.

4) Par ailleurs, quand on se penche sur le problème, il semble que pour le cas particulier des problèmes pulmonaires, les radios soient loin d’être fiables. Lire une radio, ça a l’air d’être un peu comme lire l’avenir dans le marc de café.

Tant qu’on analyse des objets qui sont opaques à la radio (les os ou les dents), cette technique marche très bien. Mais quand on veut analyser des tissus, ça a l’air d’être beaucoup moins le cas. Et dans le cas des lésions tuberculeuses aux poumons, ça a l’air de ne pas être ça du tout.

Quand on fait des recherches sur les radios de poumons de tuberculeux, on tombe sur beaucoup de photos prises de face. Et franchement, on ne voit pas trop ce que peuvent voir les médecins.

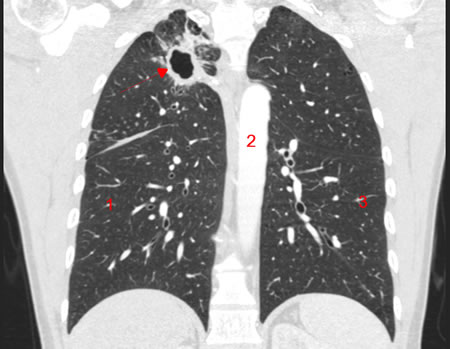

Mais il est vrai qu’on tombe aussi sur ça.

Là, c’est vrai que la cavité a l’air parfaitement nette. Il n’y a rien à redire. Seulement, il ne s’agit pas de photos de radios normales, mais de photos prises avec des scanners (c’est de la tomodensitométrie) qui sont des systèmes de prise de photos aux rayons X beaucoup plus perfectionnés que les radios lambda. Et ça, ça change tout. Parce que comme le scanner coute très cher, on ne l’utilise pas du tout pour la détection des cas de tuberculose. On se contente des radios classiques. Donc, ces images ne veulent rien dire. On va les utiliser dans de rares cas ; par exemple quand un tuberculeux semble rechuter. Mais lors de la détection, on ne l’utilise pas. On considère qu’il n’y a pas à le faire, puisque la radio classique est fiable et en plus confirmée par le test microbien. Surtout que la plupart des cas sont trouvés chez les personnes à risque. Donc, le médecin ne se pose aucune question sur la validité du diagnostic. Pour lui tout a l’air d’aller dans le même sens. Il n’y a aucun besoin de confirmer le diagnostic avec des outils plus perfectionnés.

Aparté : Cela dit, la tomodensitométrie est très loin d’être parfaite si on y réfléchit un peu. Le problème, c’est que dans le cas particulier de la détection de cavités, ça peut être induit facilement en erreur. Pour améliorer le contraste, la plupart du temps, on injecte un produit opaque aux rayons X. Or, si une zone est mal irriguée parce qu’il y a un caillot, ou qu’il y a une inflammation avec une poche de pus, ou qu’il y a un kyste, ou encore qu’il y a une poche d’air due à un pneumothorax (que ce soit de l’air ou du pus), alors la tomodensitométrie est mise en défaut. Le produit de contraste ne va pas pouvoir aller dans cette zone, et donc, elle apparaitra sombre. Le médecin va considérer qu’on est face à une cavité, alors que ça peut être tout autre chose.

Dans la mesure où le produit de contraste qu’on injecte dans le sang l’est peu de temps avant le passage dans le scanner, même s’il s’agit d’une zone seulement mal irriguée, il n’aura probablement pas le temps d’y pénétrer.

Ce qui expliquerait d’ailleurs que les soi-disantes cavités disparaissent d’un moment à un autre. Elles disparaissent parce que pour beaucoup d’entre elles, ça n’a jamais été des cavités.

Alors d’accord, pour les lésions que j’ai évoquées, il s’agit bien là aussi d’anomalies. Mais ça n’est pas des cavernes. Or, la caverne pulmonaire est considérée comme assez fortement caractéristique de la tuberculose. S’il s’agit de caillots, d’inflammation, de kyste, etc.., on est face à des choses qui ne sont plus du tout caractéristiques de la tuberuclose.

Et dans le cas des poches d’air due à un pneumothorax, comme la médecine suppose que la tuberculose pulmonaire peut s’étendre à la périphérie des poumons, le fait qu’il y ait une cavité de détectée aussi au niveau de la plèvre ne fera pas forcément penser à un pneumothorax, mais éventuellement à une extension de la tuberculose pulmonaire.

Par ailleurs, les images des scanners sont en fait des images traitées par ordinateur. Il y a un traitement de l’image fait par le logiciel. Donc, peut-être bien que le logiciel améliore l’image afin qu’elle ait l’air plus définie et contrastée qu’elle ne l’est réellement. Fin de l’aparté.

Mais en tout cas, lorsqu’on fait un diagnostic de tuberculose, ce ne sont pas des scanners qu’on utilise, mais des radiographies classiques. Or, sur les radios classiques, on obtient des images de ce genre. Franchement, moi, je ne vois pas ce qu’on peut interpréter de ça.

Et du coup, ça pousse très fortement à penser que bon nombre de cas de soi-disantes lésions pulmonaires détectées par la radio, sont en fait de purs artefacts. Elles ne sont présentes que dans la tête du médecin.

Forcément, ça change tout. Parce que tant qu’on pense que les radios sont fiables, on se dit que les cas de lésions pulmonaires détectés sont tous réels. Alors c’est vrai qu’on peut orienter la recherche en scannant plein de gens pour obtenir plus de cas. Mais si les radios sont fiables, les cas trouvés sont réels. Si on pense que les radios ne sont pas fiables, alors, une bonne partie d’entre elles sont de pures inventions. Et ça diminue fortement le nombre de cas réels de lésions pulmonaires.

Et par ailleurs, le seul élément qui donne une consistance au diagnostic n’est plus valable. Donc, la tuberculose redevient une maladie diagnostiquée uniquement sur la base de symptômes cliniques tout ce qu’il y a de plus non spécifiques.

Du coup, ça prête à toutes les interprétations et surtout au délit de sale gueule. Si la personne fait partie d’une catégorie à risque, la moindre tache sur la radio pourra être interprétée comme une lésion pulmonaire et donc une tuberculose.

On imagine bien la chose avec par exemple un SDF drogué à l’héroïne qui vient se plaindre de problèmes de toux et d’amaigrissement qui ont récidivé après un premier traitement antibiotique. Le médecin s’orientera naturellement vers une possibilité de tuberculose (entre autres diagnostics possibles, comme la pneumonie par exemple) . Et ayant cette idée en tête, la moindre opacité ou tache sur la radio pourra être interprétée comme une lésion pulmonaire (et plus particulièrement une caverne). Ce qui conduira à faire passer un test microbien.

C’est peut-être pour ça que les soi-disantes cavernes sont supposées disparaitre toutes seules après la prise d’antibiotiques. Comme souvent il s’agit d’artefact, d’un coup à l’autre, ça n’est plus là sur la radio. Alors, peut-être que quelques fois, c’est bien défini et qu’il s’agit de lésions réelles, mais peut-être que la plupart du temps, ça ne l’est pas. Et c’est encore plus vrai concernant les lésions de petite taille. Plus c’est petit, et plus les possibilités de diagnostic imaginaire sont importantes.

5) les produits anti-inflammatoires ou opiacés, ainsi que d’autres problèmes peuvent provoquer des lésions pulmonaires qui vont rester silencieuses. Ce qui fait que, mine de rien, il doit y avoir un petit pourcentage de gens qui a une ou des lésions pulmonaires, mais sans gravité. Et c’est d’autant plus vrai qu’elles sont âgées.

Donc, des lésions peuvent exister et rester silencieuses pendant des dizaines d’années. Et quand un médecin va faire des radios 10 ou 20 ans plus tard, il va les découvrir et va éventuellement donner un diagnostic de tuberculose.

Et par ailleurs, ces lésions peuvent être dues à des pratiques ou des consommations de produits assez fréquentes dans la population (opiacé-likes, anti-inflammatoires, antibiotiques, etc…) et pas seulement aux raisons classiques. En effet, on se dit qu’il n’y a aucune autre raison que microbienne, cancéreuse, d’agression chimique ou physique (travail dans une mine par exemple), ou encore tabagique aux lésions (zones d’inflammation, de kystes, de gonflement de ganglions, etc…) et surtout aux abcès pulmonaires. Mais après y avoir réfléchi un peu, j’en entrevois quelques-unes :

– A mon avis, il y a déjà le problème de la faible pression sanguine. On peut en effet imaginer un processus identique à celui qui mène aux escarres. La faible pression sanguine fait que dans des zones soumises à des pressions élevées pendant un certain temps, les petites veines n’arrivent plus à amener le sang aux tissus, et que ceux-ci se nécrosent, comme lors d’une escarre. Le problème, évidemment, c’est que ça nécessite une pression continue sur le poumon. Eh oui, mais justement, c’est ce qui arrive quand il y a formation d’un pneumothorax ou de bulles d’air entre le poumon et la plèvre. Là, on a une forte pression qui s’exerce de façon constante sur les parois du poumon. Ensuite, il faut qu’il y ait une faible pression sanguine. Mais c’est le cas chez de nombreuses personnes qui prennent des analogues d’opiacés. Or, comme par hasard, il semble que les personnes prenant des analogues d’opiacés risquent plus de développer des pneumothorax. C’est connu pour le tabac (chez les hommes jeunes). Il semble que ce soit aussi le cas pour les consommateurs d’héroïne (ici : il est dit aussi qu’ils ont plus de risques d’emphysèmes et d’oedèmes pulmonaires). Bien sûr, d’ordinaire, le pneumothorax n’est pas silencieux. Mais s’il n’est pas très large, il peut l’être éventuellement. Au passage, les cavernes tuberculeuses sont souvent situées en haut des poumons, et comme par hasard, c’est le cas aussi des pneumothorax (Voir Wikipédia : « Ces blebs sont souvent localisés au niveau de l’apex du poumon« ). Enfin, le principe d’une création de cavité est valable aussi s’il y a une poche qui se forme dans le tissus pulmonaire (genre œdème) qui fait pression sur les tissus environnants (et s’il y a faible pression sanguine bien sûr).

– Il y a aussi le problème de l’embolie pulmonaire, c’est-à-dire le cas où un caillot bouche une artère pulmonaire. Bien sûr, il y a les embolies pulmonaires accompagnées de grosses manifestations cliniques. Mais il doit y avoir des tas d’embolies pulmonaires qui n’entrainent aucun symptôme visible, mais qui esquintent quand même le poumon. Une petite zone d’un poumon peut être bouchée par un caillot sanguin. Ca aboutit à la destruction de la zone du poumon. Et selon les cas, ça aboutit ou non à une cavité. Ensuite, les médecins arrivent 20 ans après, alors que la personne a de la toux, et voient l’abcès. Et ils disent que c’est la tuberculose ou autre chose. Ils peuvent aussi arriver alors que l’inflammation, l’œdème, etc.., est en pleine activité bien sûr. Et comme avec la pilule et le tabac, les femmes ont de plus en plus de risques de caillots sanguins, il doit y avoir plein d’embolies pulmonaires silencieuses.

Et l’embolie pulmonaire est une cause d’abcès pulmonaire. C’est ce qu’on peut lire dans » Soins infirmiers en médecine et en chirurgie: 2. Fonctions respiratoire, cardiovasculaire et hématologique » (2006, page 94). « La plupart des abcès représentent une complication d’une pneumonie bactérienne ou sont dus à l’inhalation dans le poumon de microorganismes anaérobies qui colonisent la cavité orale. Ils peuvent aussi être le résultat d’une obstruction assistée ou fonctionnelle des bronches par une tumeur ou un corps étranger, d’une sténose bronchique ou encore d’une pneumonie nécrosante, de la tuberculose, d’une embolie pulmonaire ou d’un traumatisme thoracique. »

Et c’est peut-être parce que dans certains cas, les lésions vont être causées par un ou des caillots, que les antibiotiques en limitent l’impact. Comme ça désagrège les caillots, ceux-ci sont éliminés, et les inflammations et autres problèmes causés par les embolies se résorbent. Et puis, les caillots peuvent entrainer la formation d’anévrismes ou de zones inflammatoires ou encore d’œdèmes. Or, ceux-ci seront considérés éventuellement comme des zones vides par un scanner. Du coup, l’utilisation d’antibiotiques pourra même faire se résorber ce qui était apparu initialement comme des cavités au scanner.

– Ça peut être aussi des kystes qui se forment et qui en se rétractant laisse une cavité.

– On peut se demander aussi si le ronflement, d’une façon ou d’une autre, ne peut pas entrainer des problèmes de ce type. La mauvaise oxygénation, peut peut-être entrainer des lésions pulmonaires.

– Quand une personne prend des anti-inflammatoires (et analogues), ça entraine une vasoconstriction et une augmentation de la tension sanguine. Et quand il fait froid, ça augmente aussi la tension sanguine dans les poumons pour résister à la perte de chaleur. Peut-être que les deux mis ensembles peuvent éventuellement provoquer des problèmes de rupture de vaisseaux sanguins en cas d’effort.

– La prise d’antibiotiques et analogues peut aussi entrainer des saignements dans les petits vaisseaux sanguins des poumons. Donc, ça peut provoquer des hématomes, qui vont sembler suspects à la radio.

– Il semble que l’élasticité des poumons vienne en grand partie d’un liquide du genre tensio-actif. Il est alors éventuellement possible que s’il y a déshydratation, le liquide en question soit présent en moins grande quantité. Du coup, il y a risque d’endommagement du poumon par manque d’élasticité. En effet, le poumon est fragile vis-à-vis de ce problème-là, puisque il se gonfle et se dégonfle en permanence. Il faut qu’il y ait une bonne élasticité. Sinon, il y a risque de légères déchirures lorsque le poumon est gonflé.

– Les emphysèmes ont aussi l’air de pouvoir poser des problèmes

Et évidemment, il y a toutes les causes évidentes d’endommagement des poumons comme le fait de travailler dans des environnements agressifs pour les poumons comme des mines ou avec des produits chimiques volatiles, le tabac, etc…

Cette situation de lésions silencieuses intervient dans deux cas :

a) La personne s’est fait diagnostiquer par dépistage actif. Elle n’a pas de symptômes, mais elle a des lésions aux poumons, elle fait partie d’un groupe à risque, et le test IDR est positif. Donc, les lésions sont silencieuses et il n’y a pas de symptômes. Logique.

b) La personne se fait diagnostiquer parce qu’elle avait des symptômes et qu’elle est allée chez le médecin. Donc, elle a des symptômes, elle a des lésions aux poumons, elle fait partie d’un groupe à risque, le test microbien ou le test IDR est positif. Donc là, elle a des lésions silencieuses, mais elle a des symptômes. A priori, c’est illogique. Mais en fait, cette situation signifie simplement que les lésions sont déconnectées des symptômes cliniques (toux, fièvre, etc…). Les lésions sont silencieuses, mais c’est un état de faible taux de cortisol, la prise d’opiacés, etc.., qui font que la personne a des symptômes.

6) Et bien sûr, ces problèmes peuvent entrainer des lésions s’accompagnant de symptômes cliniques. Ça peut être des problèmes d’embolie pulmonaire, d’emphysème, etc…

Et du coup, la personne aura réellement des lésions pulmonaires. Sauf que là, le diagnostic de tuberculose viendra au même moment que les symptômes.

Là, on est dans une situation où on prend des cas aux véritables affections pulmonaires.

Donc, on aura une certaine proportion de gens avec des symptômes cliniques et ayant réellement des problèmes pulmonaires.

Mais ça, ça doit être vrai essentiellement parmi les populations assez déglinguées, comme les drogués ou les alcooliques ainsi que chez les personnes âgées. Il est sûr qu’en testant de telles populations, c’est beaucoup plus facile de trouver des gens qui ont réellement des lésions pulmonaires. Mais en tout, ça doit représenter 10 ou 20 % des cas au maximum. Donc, ça n’a rien à voir avec les 90 % des cas présentant des lésions pulmonaires dont on nous parle (et dont les lésions sont la cause du problème).

7) Il est vrai que dans la littérature ancienne sur le sujet (19ème siècle), on semble laisser entendre que quand on autopsie les tuberculeux, on trouve plus de 90 % de cas avec des lésions tuberculeuses aux poumons. C’est ce qu’on peut retrouver au 20ème siècle dans le livre d’Albert Calmette, L’Infection bacillaire et la tuberculose chez l’homme et chez les animaux, 1920, p. 173 :

« Ainsi s’explique le fait qu’à l’autopsie d’un phtisique on trouve toujours des lésions tuberculeuses à tous les stades, depuis les grandes cavernes jusqu’aux granulations grises encore translucides. »

C’est un élément fort du côté de l’orthodoxie, puisque là, il n’y a pas le biais des radios. C’est de l’analyse visuelle directe. Donc, normalement, on est dans le domaine de l’analyse sérieuse, de quelque chose de clair et net. Normalement, on ne peut pas tricher. Et effectivement, si chez 95 % des personnes diagnostiquées tuberculeuses simplement via les symptômes et le stéthoscope, et par la suite, aussi via les radios et le test microbien, on trouve des lésions tuberculeuses aux poumons lors des autopsies, ça laisse clairement à entendre que la tuberculose est un phénomène réel et que les médecins orthodoxes ont raison. Seulement, une page plus loin dans le livre d’Albert Calmette, p. 174, on trouve ça :

« Chez les vieillards, contrairement à ce qu’on a cru jusqu’à ces dernières années, la tuberculose pulmonaire chronique est très fréquente. Elle affecte souvent cette forme particulière que les cliniciens appellent l’asthme essentiel ou emphysème (Hirtz). On doit la redouter d’autant plus qu’elle est habituellement méconnue en raison de ses manifestations insidieuses, peu bruyantes, de son allure apyrétique et de son évolution extrêmement torpide.

Pendant une période de quatorze mois, R. Oppenheim et Ch. Le Coz ont pratiqué à la maison départementale de la Seine, -d’octobre 1909 à décembre 1910 –, 260 autopsies de sujets âgés de plus de 60 ans. Sur 193 de ces sujets, ils ont trouvé des lésions de tuberculose pulmonaire, guéries 110 fois et en évolution 83 fois.

D’après les phénomènes pathologiques qui ont provoqué les décès, on est amené à admettre que 46 de ces 260 vieillards sont morts de tuberculose, soit 17,6 %, alors que 193 d’entre eux, soit 74 % ont été touchés, à une période quelconque de leur vie, par l’infection bacillaire. »

Donc, ce que l’expérience question nous dit, c’est que 74 % des vieillards (choisis au hasard) autopsiés auraient développé la tuberculose maladie (vieillards qui n’étaient pas considérés comme morts de la tuberculose. A part 17,6 % d’entre eux c’est vrai ; mais ces derniers ont été considérés comme tel à postériori. Donc, ce chiffre ne vaut pas grand-chose). C’est évidemment absurde même du point de vue de l’orthodoxie, puisque c’est très au-delà des chiffres donnés désormais pour la période en question. Et en plus, comme 90 % des cas sont supposés latents, ça voudrait dire que pour que 74 % des personnes aient développé la tuberculose maladie, 9 fois plus, soit 666 % auraient dû développer la tuberculose latente. Absurde, à moins de considérer que la tuberculose latente entrainerait ce genre de symptômes invisibles bien sûr. Mais ça n’est pas le cas. Donc, ce que laisse clairement comprendre cette étude, c’est en réalité que : soit les vieillards présentent tous des lésions pulmonaires de type tuberculose, soit les médecins qui pratiquent les autopsies voient dans n’importe quelle petite lésion, une lésion tuberculeuse, lésions qui se retrouveraient donc chez la majorité des cas qu’ils étudient (74 %), soit ils inventent des lésions qui n’existent absolument pas.

Dans tous les cas, l’affirmation selon laquelle on trouve des lésions tuberculeuses chez la majorité des personnes supposément mortes de tuberculose ne vaut plus rien. Si on peut trouver des lésions pulmonaires considérées comme tuberculeuses chez les deux tiers des vieillards morts (qui sont morts d’autre chose que de la tuberculose), ou si des lésions complètement lambda, présentes chez 75 % des vieillards, sont considérées la plupart du temps par les médecins comme tuberculeuses, ou si les médecins sont capables d’inventer purement et simplement des lésions qui n’existent pas, c’est normal de trouver aussi des lésions chez au moins deux tiers des tuberculeux morts.

Au final, on peut faire l’estimation suivante de la situation :

Sur les 90 % de cas auxquels on n’a pas fait passer de radio (pays pauvres), impossible bien sûr de dire combien ont des lésions pulmonaires. Mais on peut estimer que le pourcentage est bien moins important que dans les pays riches. En effet, dans les pays pauvres, il y a beaucoup plus de cas. Du coup, il doit y avoir beaucoup plus de gens globalement en bonne santé, mais ayant simplement un problème de toux ou de fièvre passager. Moins on a de cas, et plus on peut cibler des populations en mauvaise santé.

Ce sont les 10 % de cas auxquels on fait une radio (donc, dans les pays riches) qui posent question. Sur ces 10 % des cas, on nous dit qu’environ 90 % des cas présentent des lésions pulmonaires.

A partir de là, il y a deux cas possibles.

Soit les radios ne permettent pas de voir quoi que ce soit, soit oui.

Si les radios sont bidons, alors, la plupart des cas n’ont en fait pas de lésions pulmonaires. Celles-ci sont complètement inventées. Donc, la plupart des cas avec symptômes cliniques sont des cas sans lésions causés essentiellement par les causes que j’ai évoquées (opiacés, taux de cortisol bas, déshydratation, etc…). Et les cas sans symptômes cliniques sont complètement inventés.

Si les radios ne sont pas bidons, alors les 90 % de cas avec lésions pulmonaires sont réels.

A l’intérieur de ces 90 %, je verrais disons 5 à 10 % des cas avec effectivement des lésions et dont les symptômes sont causés par ces lésions. Et la plupart du temps, ces lésions sont causées par l’usage d’opiacés ou d’anti-inflammatoires, de tabac, etc…

Cela dit peut-être que c’est beaucoup plus fréquent que je ne le pense, et que par exemple 30 % des cas symptomatiques sont en fait causés par des lésions pulmonaires. Difficile à dire, puisque par exemple l’embolie pulmonaire peut ressembler à la tuberculose (toux, fièvre prolongée, crachats de sang). Mais quand même, vu les populations concernées, de simples problèmes de faible taux de cortisol ou les effets directs de la consommation d’opiacés me semblent être des causes plus probables aux problèmes constatés (même si ces mêmes populations sont aussi à risque d’avoir des embolies, emphysème, pneumothorax, etc…).

Dans les 95 % autres cas (lésions et symptômes ou non), là, ça devient plus incertain.

Il doit y avoir deux situations : 1) il n’y a pas de symptôme mais des lésions. Donc, les lésions sont asymptomatiques (cas des immigrés), soit parce qu’elles sont anciennes (cas le plus fréquent), soit parce qu’elles sont actuelles, mais silencieuses. Ça doit représenter dans les 30-35 % des cas ; 2) il y a des lésions et des symptômes. Mais les symptômes ne sont pas causés par les lésions, parce que les lésions sont antérieures aux symptômes cliniques (cas des sdf, prisonniers, vieillards et immunodéprimés) ; ou alors parce que les lésions et les symptômes sont causés par une cause générale située en amont (usage d’opiacés par exemple). Ça doit représenter 60-65 % des cas. Dans tous les cas, les lésions sont surtout dues aux causes dont j’ai parlées plus haut, à savoir l’usage d’opiacés et analogues, d’anti-inflammatoires, d’antibiotiques, du tabac, etc… .

Enfin, il est possible qu’une partie seulement des radios soit bidon. Donc là, on serait dans une situation intermédiaire.

– L’intradermoréaction

Qu’est-ce que l’intradermoréaction (IDR) ? C’est un test qui permet de savoir si la personne a des anticorps contre telle ou telle maladie microbienne. On pose sur la peau une goutte de liquide contenant l’antigène à tester, puis, au même endroit, on pique la peau avec une aiguille. Ensuite, ça repose sur l’intensité de la réaction au point d’injection. On mesure en millimètres la taille du bouton ainsi créé. Le diamètre à partir duquel on considère la personne infecté par la tuberculose dépend de certains paramètres (vaccinée, radio positive, etc…). Donc, parfois il suffit que le diamètre fasse seulement plus de 5 mm pour qu’on considère la personne comme infectée, d’autres fois, c’est 15 mm (cas d’une personne vaccinée à qui on n’a pas fait de radio).

Ce qu’il doit y avoir dans le liquide, c’est en fait un simple produit irritant. Du coup, le corps réagit plus ou moins. A mon avis, l’hypotension doit intervenir de façon relativement importante dans la réaction. En effet, à cause de l’hypotension, le système lymphatique va avoir plus de mal à drainer le produit irritant hors de la zone d’injection. Et du coup, la réaction va être plus importante. Or, justement, les personnes ayant des problèmes de toux ou d’amaigrissement ou de détresse respiratoire sont souvent en état d’hypotension. Donc, elles vont souvent réagir positif au test IDR.

Il est intéressant de savoir quel pourcentage de gens réagit positif naturellement au test BCG. Quand on regarde la page 174 du livre de Calmette, on voit que l’IDR donnait 77 % de réactions positives chez les personnes âgées (à une époque où il n’y avait pas la vaccination). D’accord, ça a été fait en 1910. Mais la technique n’a pas changé. Donc, ce qui donnait 77 % avant doit donner 77 % maintenant.

Du coup, comment faire pour éviter que tout le monde réagisse ? Eh bien, peut-être qu’on a discrètement fait en sorte que le produit soit moins irritant. Par ailleurs, depuis l’introduction de la vaccination et la diminution de nombre de cas, on ne sélectionne que ceux qui y ont fortement réagi. Et du coup, au lieu d’avoir 77 % de réactions positives, on en obtient beaucoup moins.

– Le test microbien comme preuve de la présence de la tuberculose

Au final, il ne reste plus que le prélèvement comme preuve de la présence de la tuberculose et, à la base, de sa spécificité.

Seulement, quand il y a agression des poumons d’une façon ou d’une autre, il y a évidemment un risque qu’il y ait accumulation de déchets cellulaires, et donc, de bactéries (qui mangent les déchets cellulaires et se multiplient quand il y en a en grandes quantités). Et c’est encore plus vrai quand il y a crachement de sang. Du coup, le prélèvement ne prouve rien non plus.

Surtout qu’il est reconnu que le test n’est pas spécifique de la tuberculose. Il peut réagir à d’autres bactéries.

La mise en culture va permettre évidemment d’avoir des bacilles. Forcément, en cultivant les expectorations pendant des semaines, on finit très souvent par obtenir quelque chose. Mais en fait, là aussi, c’est un test à la limite. Si on a moins de 5000 bacilles par ml, ou quelque chose comme ça, on est considéré comme négatif. Donc, on peut tout à fait avoir des bacilles, mais être considéré comme négatif. Sinon, beaucoup plus de gens seraient positifs.

– En résumé :

Donc, il n’y a aucune méthode de diagnostic qui permettent de prouver qu’on a bien affaire à la tuberculose, et à la base, que la tuberculose est bien une maladie spécifique et microbienne.